51号兵站(《中央特科》影评)

1961年上映一部很经典的谍战片叫《51号兵站》,讲的是1943年苏中地区新四军在上海设立的一个地下兵站,因遭叛徒告密而遭到破坏。

随后新四军派青年干部梁洪到兵站工

1961年上映一部很经典的谍战片叫《51号兵站》,讲的是1943年苏中地区新四军在上海设立的一个地下兵站,因遭叛徒告密而遭到破坏。

随后新四军派青年干部梁洪到兵站工作,他在地下党的支持下与日伪军斗智斗勇,在敌人眼皮底下将一批用于制造迫击炮的无缝钢管安全运到苏中根据地。影片再现了隐蔽战线上的战士与敌人英勇斗争的英雄事迹。

该影片1960年就完成拍摄,公映前曾送到陈赓处征求意见,陈赓的儿子陈知建看这部影片时觉得很不可思议,他边看边评价说: “日本人占领、白色恐怖又那么厉害的时候,这共产党员又能弄警车,又能化妆成日本宪兵, 胡编乱造、 吹牛。”

当然,陈知建这么说并非有什么恶意,我们常常会以自己的认知来评价一件事情,但每个人的认知都是有限的。陈知建当时正在上中学,没有经历过战争年代,自然会对影片中的故事有一些疑问。

在一旁的陈赓听到儿子的评价后生气地把他训斥了一顿:“你懂个屁?当时我们就是那样干的,想干什么就干什么。你凭什么不信?国民党重要人员身边都有我们的人,后来他们的作战厅长都帮我们送情报,你信不信?”

陈知建仍然说不相信,陈赓笑了笑不再说话,知道这是儿子想套自己的故事。但当时隐蔽战线上的事涉及到国家机密,他不能细谈。事实上《51号兵站》的故事是真实存在的,抗战时期新四军的补给大多是从敌人眼皮底下运回来的,故事也能找到多位原型。

虽然陈赓没有在新四军任职,但他对影片讲述的故事深信不疑,因为他在隐蔽战线工作时比这更加惊险。 如果说影片讲述的故事是深入虎穴,那陈赓的故事就是虎口拔牙。

陈赓

中央特科的成立

南昌起义时,陈赓担任第20军第3师第6团1营营长,在南下广东的一次作战中他腿部中了三枪,受重伤。后来,陈赓辗转来到上海治疗腿伤,刚能拄拐下地走路便接到中央命令要他担任新成立的中央特科第二科科长。

中央特科是一个新成立的保卫机构,当时正是大革命失败后的低潮,中央机关重新迁回上海,面临着极为严峻的形势。

其一,蒋介石、汪精卫先后背叛革命,对中共党员进行血腥捕杀。据《中共革命史讲义》记叙: 从1927年到1928年上半年,短短一年半的时间内竟有33700多人惨遭杀害。 中共党员人数由大革命时期的6万多人锐减到1万多人,革命力量遭到极大摧残。为了确保中央机关安全,必须提前获取敌人的动向,以便主动采取应对措施。

其二,在“白色恐怖”之下,大量动摇分子叛变投敌。革命本来是个大浪淘沙的过程,淘汰动摇分子长远来看对组织是有益的。但这些叛徒却供出了大量信息,使地下组织接连遭到破坏,他们对组织的伤害甚至比敌人还要大。叛徒们事后还能大摇大摆地走在街上,享受出卖组织带来的利益。必须要将他们镇压,才能震慑更多打算叛变的人。

在此背景下,中央在上海成了中央特科,由周恩来直接领导。 特科后来发展到4个科,一科为总务科、二科为情报科、三科为行动科、四科为无线电通讯科。 其中行动科在上海如雷贯耳,又被称为“红队”“打狗队”,叛徒听到这个名字往往被吓得腿脚发软。

陈赓进入黄埔军校以后一直在带兵打仗,中央为何会派他担任情报科科长呢?

1926年曾被派往苏联学习政治保卫工作,是党内为数不多的几个科班人员之一。此外经过前期的革命斗争也证明,陈赓是一个忠诚可靠,勇敢机智的党员。陈赓本人性格开朗,能说会道,具有先天优势。当时中央特科的具体工作由顾顺章负责,陈赓协助他开展工作,顾不在时则由陈赓负责。

陈赓化名王庸,时而装扮成商人,时而装扮成上海的“小开”活动在各个公共场所。为了获取情报,他与警察、特务、租界巡捕交朋友,与社会上的三教九流拉关系,混得很熟。一见面,他们就称陈赓“王先生”或“老王”。

陈赓利用这些关系多次使组织转危为安。一次,地下党在法租界一家戏园里开会,由于走漏了风声租界警探突然包围了戏园。陈赓急中生智,找到一个认识的警探表示可以帮他守住一个出口,后来趁机将开会的党员从那里放走。陈赓还利用社会关系,营救出了一些抓捕的党员。

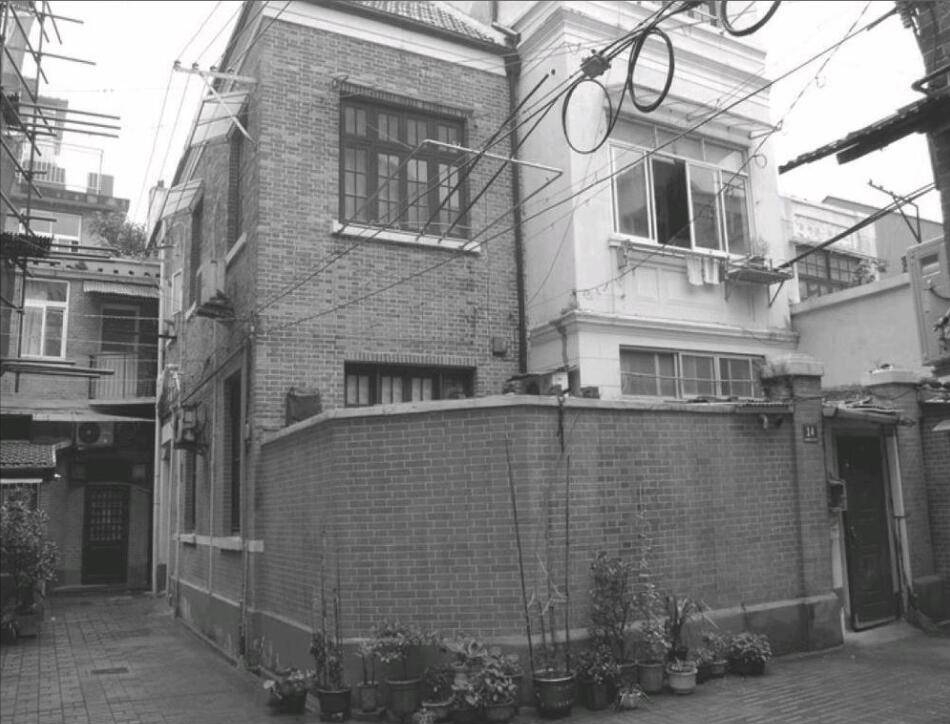

中央特科旧址

我党首个内线情报员

虽然前期情报工作取得了一些成绩,但这还远远不够。周恩来和陈赓制定了“拉出来,打进去”的六字方针。所谓“拉出来”,就是策动敌人内部人员提供情报。

一个叫杨登瀛的人进入陈赓视野。杨登瀛也曾是上海滩的风云人物,他八面玲珑,擅长交际,与各方面的人物都有不错的关系,人脉极广。

杨登瀛曾留学日本,回国后在日本公司任职,被称为“日本通”,与上海的日本社交圈有紧密联系。此外,杨登瀛还通过广东老乡、洋务工会负责人杨剑虹认识了国民党CC系的骨干分子张道藩。在与张道藩的交往过程中,杨登瀛为其除掉了一个政敌,获得了他的信任,被介绍给陈立夫。

后来陈立夫成立党务调查科(中统前身)时看中了杨登瀛,要他到上海搞反共侦查。杨登瀛内心非常矛盾,他不仅与国民党打交道,也有中共方面的朋友,他与江苏省委重要领导陈养山关系密切,早年还曾参加过一些进步运动,对中共是同情的。

杨登瀛认为如果不告诉中共很不够朋友。没有中共方面的帮助不仅办不成什么事,而且还有生命危险。如果能帮中共朋友办一点事,能得到他们的消息去应付中统,这样既能在国民党那里发财,又不会有任何危险。

于是杨登瀛找到陈养山告知他情况,并说:“以后我知道的所有情况都能及时提供给你们。”陈养山对杨登瀛有一定了解,认为他是倾向我党的,而且能拉拢他对组织也有很大价值,于是写了一份报告给中央。

中央研究后决定由陈赓单线与杨登瀛联系,陈赓决定先约杨登瀛见面。会面比较顺利,经过一番交谈,陈赓感受到了杨登瀛的真诚。他握着杨登瀛的手说:“登瀛兄,经中央批准同意你做我们的内线,希望你忠实地为我们工作。”

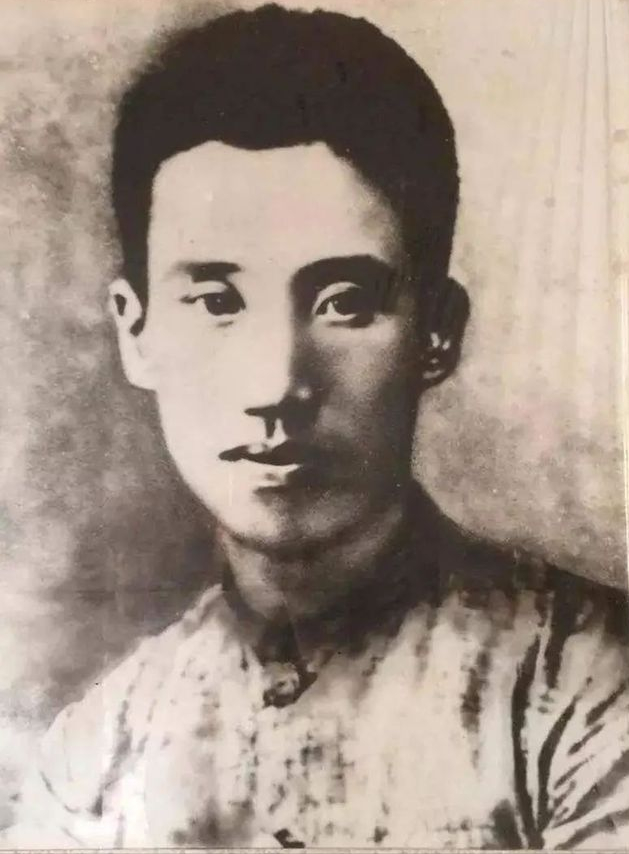

杨登瀛

杨登瀛也高兴地说:“谢谢贵党对我的信任。”就这样杨登瀛成了我党发展的首个内线情报员。为了提高杨登瀛的地位,陈赓将一些不重要的报告、宣传品交给他,还编造一些假机关让他带人去破坏。在陈赓的帮助下,杨登瀛获得了信任,于1928年10月被任命为国民党中央驻上海特派员。

他凭借此身份,很快就与淞沪警备司令部以及英巡捕房政治部的西探长兰普逊建立了联系。此时杨登瀛已经打通了与上海各个方面的联系,将许多重要情报汇报给陈赓。他还为营救被捕同志贡献过很大力量,先后营救过任弼时、关向应等人。

1931年4月,中央政治局委员关向应被巡捕房逮捕,还被抄去一箱文件。英国人对汉字不熟,正在为一箱子文件发愁,杨登瀛奉陈赓命令找到巡捕房,表示愿意找专家帮他们鉴别文件,并利用此机会将其中几份重要文件取回。之后他告诉巡捕房,那些文件都是些学术研究资料,没什么价值。英国人由此认为关向应并非重要人物,当年冬天将其释放。

国民党军警在街头捕杀共产党人

“东方第一谋杀案”

杨登瀛不仅掌握了敌人的动向,而且还能及时发现我方的叛徒。他发现的叛徒包括:出卖时任中央政治局常务委员罗亦农的何家兴夫妇、出卖彭湃的中央军委秘书白鑫、出卖周恩来的黄第洪等。

制裁叛徒也是陈赓最为惊险的工作之一,由于当时中央特科缺乏专业人才,虽然陈赓是情报科科长,但也经常参加制裁行动。其中最为惊险的是制裁叛徒白鑫。

1929年8月24日,中央军委和江苏省委军委在上海租界一处秘密地点开会。租界工部局和国民党上海市公安局突然赶来,将彭湃等人逮捕。原本要参会的周恩来因临时有其它任务而请假,躲过一劫。他立即召集中央特科负责人召开紧急会议,商量营救彭湃等人。

陈赓安排杨登瀛将营救意图秘密告知彭湃,杨登瀛还打听到租界工部局将在28日把彭湃等人移交给淞沪警备司令部。得知这一重要信息后,周恩来决定武装劫车救人,凡是能打枪的队员全都要参与营救行动。

28日早上,特科人员集中在一处秘密地点,以开照相馆为掩护的范梦菊(以后叛变)骑脚踏车将手枪送到后,大家打开装枪的小皮箱一看大吃一惊,上面还涂着厚厚的黄油。他们只能立即去买煤油回来将黄油擦干净,这一过程花了一两个小时。

随后周恩来亲自率20多人化妆成拍电影的外景组埋伏在敌人囚车必经之地,但他们等了很久也没看到囚车,事实上在他们到前囚车已经开走。营救行动功亏一篑,两天后彭湃等人被敌人杀害。

彭湃烈士

此次出事非常蹊跷,开会地址由白鑫安排,参会人员都是临时通知,也就是说只有白鑫有泄密嫌疑。 而且他虽然也被抓走,但不久后就被释放,最后牺牲的名单中也没有他。陈赓判断很有可能是白鑫叛变向敌人告密,必须要将这个叛徒镇压。

他立即约杨登瀛会面交代任务,经过杨登瀛调查,确实是白鑫告密,不过他此时正躲在霞飞路和合坊43号。这里是国民党上海市党部常委、上海市公安局督察员范争波的家,戒备森严。此外杨登瀛还探知,白鑫将在11月11日这天乘车前往码头,准备出国躲风头。

陈赓在范公馆附近租了一所房子,安排5个人在那里监视。他还亲自到现场观察地形,研究行动计划。11日下午,陈赓安排7名队员埋伏在弄堂里。晚上10时左右,一辆汽车开进弄堂,停在离范公馆50米远的位置。接着范争波兄弟和几个保镖陪着白鑫从门口出来朝汽车走去。

这时特科队员突然冲出来朝他们开枪,白鑫见状边朝前跑边开枪还击。不过特科队员早有埋伏,不久就追上白鑫,三枪结束了他罪恶的生命。枪战中范争波兄弟也被击毙。当国民党便衣和巡捕赶来时,特科队员早已无影无踪了。

这件事在上海引起了轩然大波,一些外国报纸甚至冠以“东方第一谋杀案”,借以骇人听闻。特科“红队”也成了让人闻风丧胆的一个称号,在一段时间里租界的巡捕再也不敢找地下党员的麻烦,即使他们公开在街头散发传单,巡捕也会睁一只眼闭一只眼。

霞飞路旧景,叛徒白鑫在此被击毙

“活捉周恩来,只差五分钟……”

前文所说“拉出来”借助的是别人的力量,虽然为中央保卫工作做出过很大贡献,但那毕竟不是自己人,在使用上仍有许多不便。要更大范围地获取敌人的高级情报,只能派我们自己的人潜伏进去,这也是中央特科另一条方针——“打进去”。

早期打入敌人内部的著名人物有被称为“龙潭三杰”的李克农、钱壮飞、胡底。钱壮飞原先在北平开展地下工作,由于组织遭到破坏后南下到上海。

1928年9月,国民党在上海举办了一个无线电训练班。在陈赓的安排下,钱壮飞考入该班,后来被分配到无线电管理处上海营业处。这原本是个商业机构,组织最初的打算是利用国民党的机构培训我们的自己的无线电技术人员。

后来,陈立夫兄弟在国民党内如日中天,他安排表哥徐恩曾担任上海无线电管理处处长。钱壮飞与徐恩曾是湖州老乡,而且他才华出众、聪敏机灵、工作勤恳、为人练达,很快就得到了徐恩曾的赏识。

徐恩曾调任了好几个地方都把钱壮飞带在身边,要其担任秘书。1929年冬,徐恩曾担任党部调查科主任兼上海无线电管理局局长,他让钱壮飞帮忙扩大特务机构,并在南京设立指挥机关。钱壮飞借此机会将李克农、胡底等人安排进无线电管理局工作。

徐恩曾是个纨绔子弟,平时纵情酒色,每天只是到办公室露个面就走。一切事物都交由钱壮飞处理,所有文件都先由钱壮飞提出拟办意见再交他签字,这就相当于国民党特务机构最核心的部门全都掌握在我们手中。 国民党对中央苏区发动的前三次“围剿”的行动计划和兵力部署等情报都被钱壮飞送到中央。

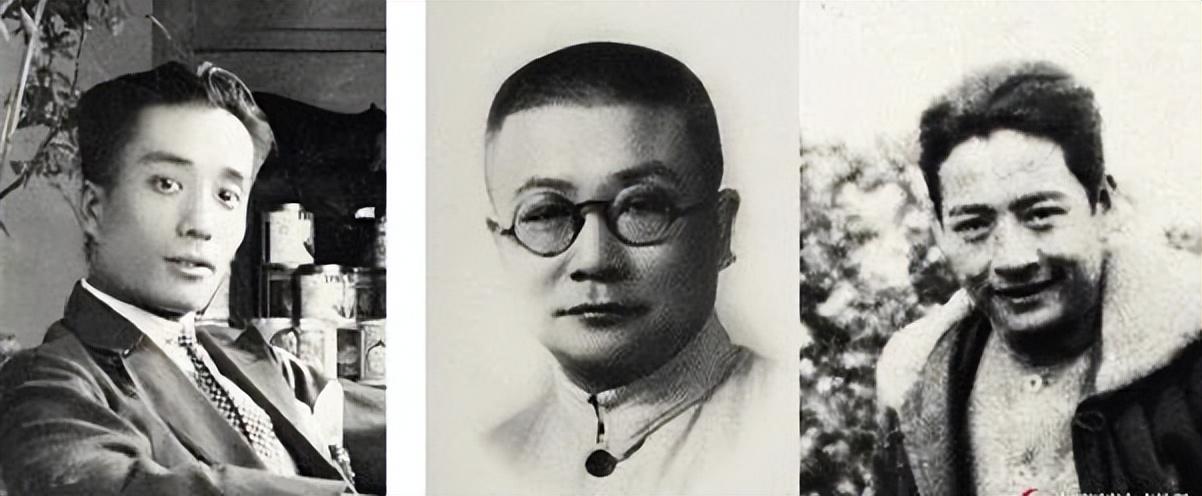

龙潭三杰:钱壮飞、李克农、胡底

1931年4月24日,中央特科实际负责人顾顺章由于违反工作纪律在汉口被敌人捕,不久后他便叛变表示自己知道上海中共中央机关及领导的住址,还掌握全国地下党员名单,愿意协助国民党将他们一网打尽。

汉口方面为了抢功急忙给特务头子陈立夫、徐恩曾发去电报,报告了顾顺章被捕后叛变的情况。钱壮飞译出这条电文后大惊失色,假如顾顺章被押往上海,那驻上海的中央机关势必遭受灭顶之灾。

钱壮飞立即给李克农发了一封电报:“母病危,速转院。”保险起见,他又派自己的女婿赶往上海找李克农。他自己则打算通知潜伏在敌营的地下党员后才撤离。李克农得知这一消息后,犹如五雷轰顶,立即找到陈赓汇报。

周恩来知道情况后在陈云等人的协助下,采取了紧急措施,连夜通知驻上海的中央机关全部转移,上海一大批重要领导安全撤离。顾顺章带着敌人赶到上海后,立即进行了全城大搜捕。不过各处秘密机构早已人去楼口,一些地方烧毁的文件还在冒着青烟。陈立夫只能哀叹道:“活捉周恩来,只差五分钟……”

由于陈赓与顾顺章很熟,他无法继续留在上海工作,此时离开了中央特科。此后中央机关陆续迁入中央苏区,并成立了国家政治保卫局,该机构延续了中央特科的职能。加上后来上海的中央特科不断遭到敌人破坏,最终于1935年9月结束了它的历史使命。

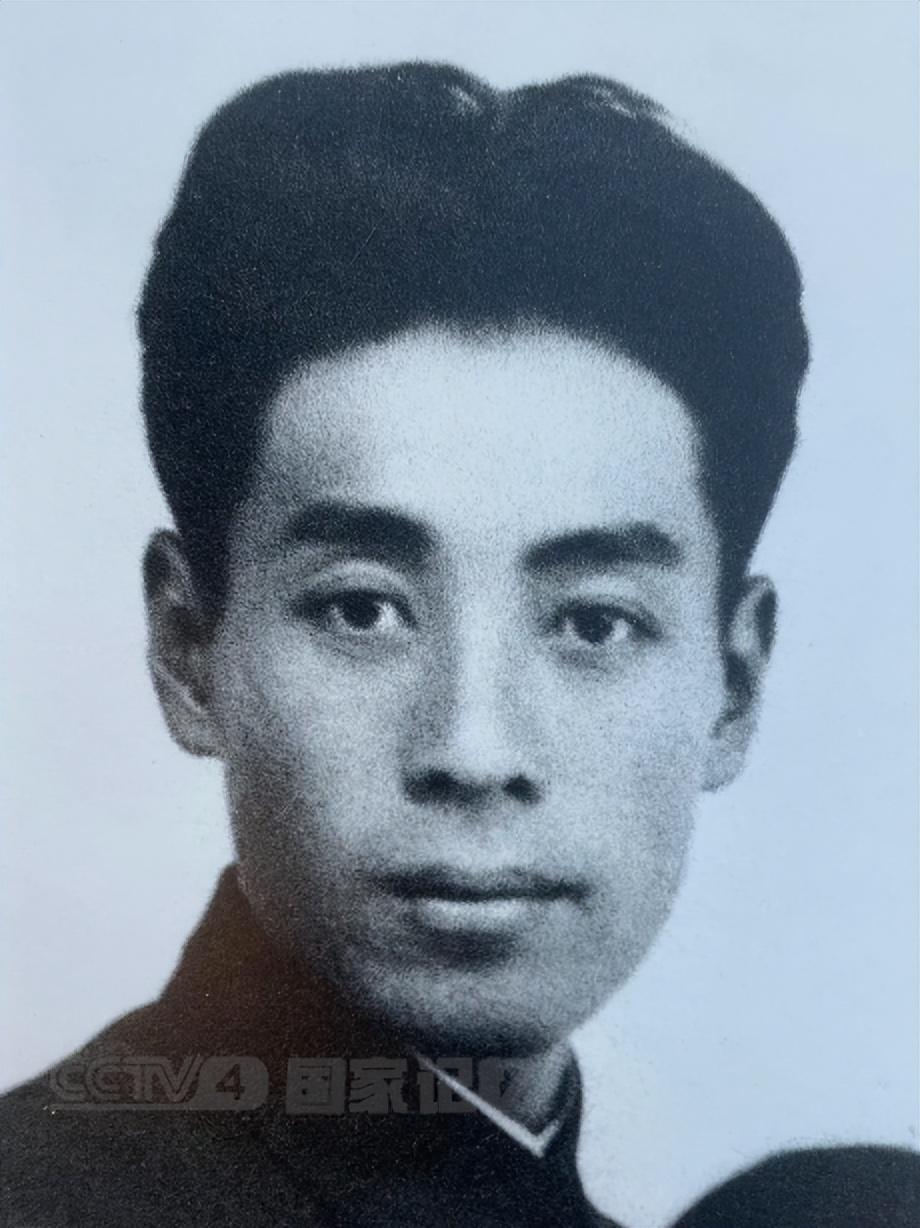

在上海工作时期的周恩来

尾声:

中央特科的历史使命虽然结束,但隐蔽工作还在继续,比如:粤军将领莫雄内心也倾向我党,他搞到了国军第五次“围剿”的详细计划,为中央红军进行战略转移的决策提供了巨大贡献。地下党员熊向晖一直潜伏在胡宗南身边,搞到了他进攻延安的计划,保障了中央驻地的安全。他与申健、陈忠经被称为“龙潭后三杰”。

在隐蔽战线上,这样的英雄人物数不胜数。但由于保密的原因,在很长一段时间里,他们的名字和英雄事迹并不为外人所知。这些无名英雄们,始终抱有坚定信仰,忍辱负重,完成了一个又一个看似不可能完成的任务。

陈知建起初不相信谍战片中的剧情,后来他到重庆工作担任警备区副司令,他管理的干休所里有一个叫郭汝瑰的老人。他曾潜伏敌营担任国民党作战厅的厅长,他提供的情报为孟良崮战役、徐州战役、渡江战役等重大战役的胜利起了很大作用。

陈知建了解到他的经历后,才知道父亲陈赓说的那个为我们提供情报的厅长就是郭汝瑰。陈知建后来接受采访时说:“这次是真的信了……回想小时候挨我父亲的那顿训,现在还是感到刻骨铭心、意味深长。”